Tout commence dans les années qui suivent la Commune de Paris en 1871 : l’écrasement de celle-ci (notamment pendant la « semaine sanglante » : 6000 à 7500 morts selon Robert Tombs [1], et plus de 4000 déportés) décime le mouvement ouvrier. La Commune de Saint-Étienne [2] (quatre jours en mars 1871) connaîtra aussi son lot d’arrestations et de déportés.

Dès 1879, des militants ouvriers investissent le terrain politique en créant la Fédération du parti des travailleurs socialistes lors d’un congrès réunissant des délégués de syndicats (encore illégaux) et de coopératives. Ce parti ouvrier regroupe alors des « possibilistes » [3], des guesdistes (marxistes), des révolutionnaires, des anarchistes. Ces courants peuvent correspondre à des professions spécifiques (par exemple, les passementiers sont plutôt possibilistes). Leur cohabitation n’est pas sans heurts, mais tous veulent lutter contre la société capitaliste et projettent une société future débarrassée de l’esclavage salarial.

Cependant, en 1881, le courant blanquiste d’Édouard Vaillant quitte cette fédération et fonde le Comité révolutionnaire central. En 1882 au Congrès de Saint-Étienne, les « possibilistes » prennent le parti. Ils seront rejoints par d’anciens communards (Jules Vallès, Benoît Malon, Prosper-Olivier Lissagaray), puis par des parlementaires — comme Jean Jaurès — qui défendent des réformes dans le cadre politique existant. Les minoritaires guesdistes créent à Roanne le Parti ouvrier français, d’inspiration marxiste. À partir de 1881, les anarchistes s’engagent dans la « propagande par le fait », qui vise à sortir du terrain légal pour passer à des actions de révolte incluant le boycott, le sabotage, voire des actes de guérilla (attentats, etc.). Cette stratégie fortement réprimée est cependant abandonnée progressivement, et les militants anarchistes investissent le terrain syndical à partir de 1895.

Par ailleurs, les syndicats sont tolérés à partir de 1879, puis légalisés par la loi Waldeck-Rousseau en 1884. Les premiers syndicats qui apparaissent n’ont alors qu’une existence locale. Pour leurs militants, c’est le syndicat qui — par ses luttes — créera les conditions d’une nouvelle société. Ils sont très hostiles à tout compromis avec l’État. On discute souvent à l’échelle d’une ville, et de l’entreprise quand c’est possible, mais il n’y a pas alors de vision d’un syndicalisme centralisé. Il existe cependant une volonté internationaliste.

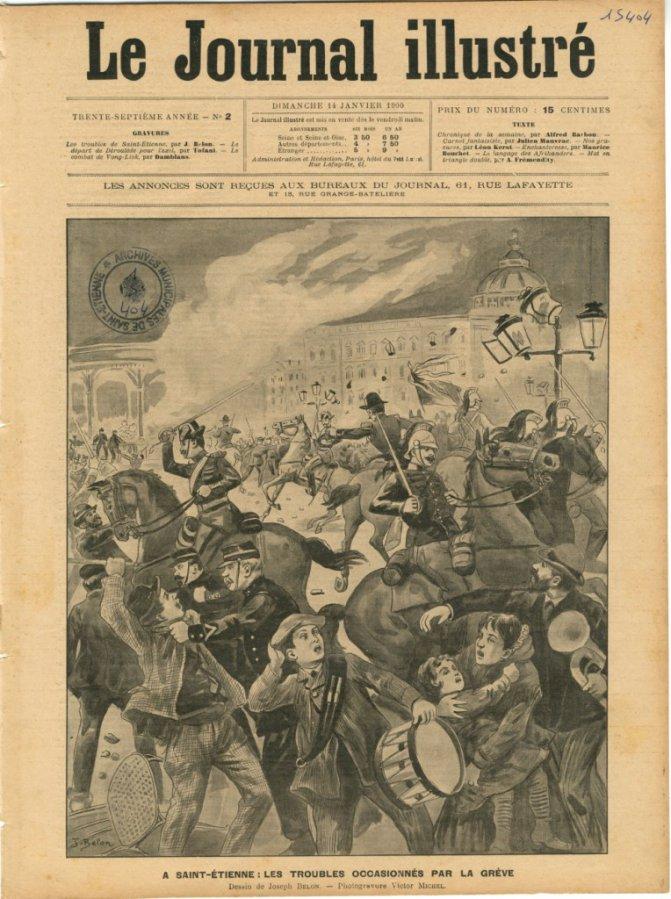

À Saint-Étienne, les acteurs locaux sont en prise directe avec ces débats nationaux auxquels ils participent et qu’ils hébergent volontiers (par le biais de congrès notamment). Ainsi, Jules Ledin sera un des initiateurs de la première Bourse du travail stéphanoise (il ira étudier celle qui se crée à Paris), puis de la deuxième en tant que maire. Il est, au départ, un syndicaliste organisateur de la longue grève des passementiers, de décembre 1899 à mars 1900. C’est un patron passementier qui, comme les patrons canuts à Lyon, est en butte à des donneurs d’ordre notamment sur la question des « tarifs ». Il adhérera au courant possibiliste du parti ouvrier, et deviendra maire de Saint-Étienne de 1900 à 1906. Il rejoindra Aristide Briand, député de Saint-Étienne à partir de 1902, socialiste propagandiste de la grève générale mais qui bascule dans le réformisme en créant la Fédération socialiste indépendante [4].

La création d’une Bourse du travail à Saint-Étienne

C’est dans ce bouillonnement politique et syndical que naît ce projet. Lors de la campagne municipale de mai 1888, la liste radicale-socialiste (menée par Émile Girodet, qui deviendra le nouveau maire) a besoin du soutien de celle du parti ouvrier. Le principe de la création d’une Bourse du travail est intégré au programme des vainqueurs.

Elle sera créée dès juillet 1888, la 4e de France après Paris (en 1886), Nîmes et Marseille (en 1887). Elle est alors implantée place Marengo (aujourd’hui Jean Jaurès), dans les anciens locaux de la Banque de France (sur l’emplacement actuel du restaurant italien Di Voglia). Lors de son inauguration, 4000 personnes défilent depuis Bellevue, tandis que sonnent les cloches des églises. Cependant, son acceptation par l’État et les politiques locaux est fluctuante : lors du 1er mai 1890 (le premier à être internationalisé), la Bourse est carrément fermée et occupée par la troupe. Louise Michel, qui avait participé à des réunions les jours précédents à Saint-Étienne, Firminy et Saint-Chamond pour inciter aux manifestations et à la grève générale, fait l’objet d’un mandat d’amener. Elle sera finalement arrêtée à Paris.

Le dynamisme de ces Bourses les amène à se regrouper nationalement en 1892, lors d’un Congrès à la Bourse de Saint-Étienne. En effet, cette structuration à l’échelle d’une ville paraît plus adaptée au développement du mouvement ouvrier que dans le cadre des entreprises très éclatées pratiquant une répression sans failles à l’égard de ceux qui voudraient contester. Cependant, l’intégration verticale des syndicats progresse après la création à Lyon dès 1886 d’une fédération nationale. Celle-ci fusionne avec celle des Bourses du travail en 1895 pour créer la Confédération Générale du Travail (CGT).

Cette CGT, seule organisation syndicale nationale en France jusqu’en 1919, abrite en son sein différents courants, les mêmes que ceux qui se sont séparés sur le plan politique. Mais des combats communs les rassemblent : autour des 1er mai, utilisés comme expression du rapport de force avec le patronat et l’État ; de la réduction du temps de travail (journée de 8 heures) entre la fin des années 1890 et 1906 ; contre la guerre et la militarisation pendant les 10 années qui précèdent la guerre de 14-18.

Cette première Bourse apparaît rapidement trop exiguë, d’autant que le nouveau maire — Ledin — veut y adjoindre les mutuelles. Une deuxième est donc projetée sur le cours Victor Hugo dès 1901. Elle sera inaugurée à trois reprises : d’abord la salle des conférences lors d’un congrès du Parti socialiste en 1904 (en présence de Jean Jaurès, Jules Guesde, Aristide Briand), puis l’aile syndicale en 1906, enfin celle des sociétés mutualistes en 1907. Le bâtiment, au départ conçu pour accueillir des spectacles lyriques (dans la salle des conférences, aujourd’hui très délabrée), est d’architecture plutôt bourgeoise et ne s’affiche pas « Bourse du travail », suite à des divergences entre les élus locaux. Plusieurs éléments de ce bâtiment ont fait l’objet d’une inscription aux monuments historiques en 2002 : façade et toiture, le péristyle, la salle Sacco et Vanzetti et la salle des fêtes.

La devise inscrite à son fronton, « Liberté-Égalité-Solidarité-Justice », et des blasons « Droit-Travail-Solidarité-Force » sur les pavillons latéraux permettent son identification :

– le Droit renvoie à la soif de justice, à l’espérance dans le développement d’une législation qui réglemente les relations sociales et les libère du credo libéral – « laisser-faire, laisser-passer » —, masque de la loi du plus fort.

– Le Travail représente à la fois la dimension première du mot —le labeur — et la « communauté » des travailleurs.

– La Solidarité évoque la construction consciente de cette communauté, devenant classe pour parvenir à sa libération. Le bonnet phrygien qui surmonte l’ensemble renvoie à l’émancipation des esclaves antiques et appelle celle des salariés, esclaves modernes.

– La solidarité, grâce à l’action militante, brise les divisions et génère l’union, qui seule doit permettre au prolétariat de faire sentir sa Force pour parvenir à ses fins.

De multiples fonctions

Des locaux pour les syndicalistes

Avant, ceux-ci se réunissaient dans les bois du Rond-Point pour éviter la répression par la police. Il existait cependant un cirque en bois (angle rue de la République et rue du Jeu de l’arc) pour des réunions publiques.

La Bourse va servir de soutien logistique (juridique et matériel) à la création de nouveaux syndicats (l’Union Départementale CGT ne sera créée qu’en 1911), de centre de rassemblement des ouvriers pendant les grèves, pour des meetings (le balcon donnant sur le cours Victor Hugo a pendant longtemps servi aux orateurs lors des manifestations).

Une Bourse d’emploi

Auparavant, des officines privées (souvent tenues par des gérants de bistrots dans leur arrière-salle) servaient de bureau de placement. Il y avait beaucoup d’abus : il fallait payer pour accéder aux informations, un travail pouvait n’être donné qu’au moment où le demandeur était « à sec », donc incapable de refuser des conditions léonines. Les femmes pouvaient y subir des abus sexuels, voire être conduites par ce biais vers la prostitution. La Bourse est alors conçue, sur le modèle des Bourses de valeurs, comme un lieu d’échange entre offres et demandes d’emploi mais contrôlé par les travailleurs et leurs représentants. À Saint-Étienne, son succès fut cependant relatif car elle était contestée par les patrons : vers 1900, la moyenne était de 180 placements par mois, alors qu’à Marseille pour l’année 1895, 21000 ouvriers sont placés, dont la moitié « à demeure ». À Saint-Étienne, cette activité cessera définitivement suite à la création en 1967 de l’ANPE, ancêtre de Pôle Emploi… et au retour des officines privées, désormais souvent multinationales.

Le lieu d’implantation des mutuelles

Légalisées depuis 1852, celles-ci visent à protéger leurs adhérents contre les risques de perte d’emploi ou d’accident du travail. Saint-Étienne peut d’ailleurs être considérée comme le berceau du mutualisme en France, la première y étant créée dès 1819. À la veille de la guerre de 14-18, dans la Loire on comptait plus de 20000 adhérents, 110000 en 1935. Ce système de protection sociale par entreprise ou branche fut le seul jusqu’à la création de la Sécurité Sociale en 1946. Les mutuelles resteront dans les locaux de la Bourse (dans l’aile sud) jusqu’en 1954, date de leur transfert dans l’actuel bâtiment de la Comédie. À leur place, le maire de l’époque imposera l’arrivée d’autres organisations syndicales (CFTC, CGT-FO, CFE-CGC, FEN, CNT), la CGT occupant seule l’aile nord.

Des cours professionnels

Ils étaient destinés à renforcer la compétence des ouvriers face aux employeurs et donc à peser davantage. À l’inverse, certains craignaient que ces cours fassent des ouvriers moins revendicatifs. Les formateurs étaient d’autres ouvriers. Malgré leur succès, ces cours s’arrêteront dès 1912 par décision du maire conservateur. Mais à Marseille par exemple, le Centre de Formation de la Bourse du Travail fonctionne encore comme Centre de formation d’apprentis.

Un lieu favorisant l’accès à la culture et aux sports

– La bibliothèque faisait une large place aux livres consacrés aux métiers de la cité, mais aussi à des ouvrages d’histoire politique, des journaux, des livres engagés, antimilitaristes ou anticolonialistes. Il semble que le fonds existe toujours.

– En 1920 fut créée en son sein une Université populaire à laquelle seront rattachées différentes sections artistiques. C’est elle qui prendra l’initiative de manifestations culturelles, notamment dans la grande salle des conférences (un théâtre à l’italienne d’environ 2600 places). Elle accueillera des pièces de théâtre, des opéras et opérettes, des films et documentaires le plus souvent militants. Cette salle fut aussi, de 1890 à 1940, un des principaux centres de la chanson stéphanoise révolutionnaire. S’y dérouleront dans les années 50 et 60 des matchs de boxe et de catch. Elle reste occasionnellement utilisée, par exemple ce mois de juin 2017 pour un concert en hommage à Georges Perec (classique et lyrique).

– Par ailleurs, la salle Sacco et Vanzetti (au rez-de-chaussée), auparavant ouverte et destination naturelle des meetings, est aujourd‘hui encore utilisée pour des expositions, des salons…

Un dispensaire

Il y trouve place à partir de 1911. Son activité ralentit pendant la guerre de 14-18 (ses médecins sont mobilisés), et après-guerre une partie de son activité sera intégrée à la Fédération des mutilés du travail (créée à Saint-Étienne en 1921, devenue la FNATH [5]). Son but était de pratiquer des soins gratuits aux victimes d’accidents du travail (à une époque où la Sécurité sociale n’existait pas), et de les aider juridiquement. Mais il est aussi intervenu pour des actions de prévention, pour des formations sur la limitation des naissances.

Après 1914

La division syndicale (création de la CFTC en 1919, de la CGTU en 1922) mais aussi le poids croissant du niveau national dans l’activité des syndicats vont progressivement limiter l’influence de la Bourse sur le terrain social et la politique locale. Certes, c’est à Saint-Étienne qu’est créée la CGTU (Confédération Générale des Travailleurs Unitaires) par les minoritaires de la CGT (exclus en 1921). Face à une majorité adepte de « l’accompagnement ministériel », les minoritaires se prononcent pour un renforcement des luttes. Beaucoup sont proches du Parti Communiste Français (créé au congrès de Tours, 1920), mais d’autres sont syndicalistes révolutionnaires (ils quitteront la confédération en 1925, refusant la subordination du syndicat au PCF, pour créer la CGT-SR), anarchistes… Les CGT et CGTU seront réunifiées en 1936. Une nouvelle scission intervient, en 1947, avec la création de la CGT-FO (Force ouvrière) par les minoritaires « réformistes ». À cette occasion, certaines fédérations (dont la FEN : Fédération de l’éducation nationale, ancêtre des FSU et UNSA, nées en 1993) deviennent autonomes.

La Bourse redevient occasionnellement un pôle d’attraction lors d’actions massives : en soutien à Sacco et Vanzetti [6] au début des années 1920, pendant la guerre d’Espagne, lors de la grande grève des mineurs en 1948, pendant mai 1968... Avec aussi la venue de figures nationales : Léon Blum en 1932, Albert Camus, qui y lance un appel à l’union des ouvriers et des intellectuels en 1953. Mais la désindustrialisation stéphanoise la touche de plein fouet, en la privant du contact privilégié avec les bastions ouvriers locaux. Elle est aujourd’hui essentiellement une « maison des syndicats », mais elle a partiellement perdu sa fonction d’animation du mouvement social, même si les manifestations démarrent toujours devant sa façade.

Pour que la Bourse redevienne un centre de vie démocratique

Sur le plan politique, les deux courants dominants — communisme et social-démocratie —, qui ont évincé les autres à gauche depuis la fin de la guerre 14-18, s’effondrent depuis 30 ans. Plutôt que concurrents, ils étaient complémentaires : la social-démocratie n’a pu obtenir des aménagements au système capitaliste que par la crainte d’un basculement dans le communisme. L’effondrement du système soviétique l’a du coup rendue inopérante.

Ces deux courants ont mis en avant un État fort qui devait protéger le peuple et gérer en son nom la plupart des dispositifs sociaux. Or les différents courants socialisants, anarchistes, qu’ils ont marginalisés après 1914 prônaient, eux, plutôt l’auto-organisation des travailleurs. L’utopie qui a présidé à la création des Bourses du travail (il y en avait 86 en France en 1902 !) relevait de cette vision : principe du financement par l’impôt (municipal) mais gestion par des commissions expressions des travailleurs. On l’a vu plus haut, ce dispositif a permis beaucoup d’innovations sociales utiles car directement en lien avec les besoins de la population.

Par ailleurs, la structuration verticale du syndicalisme (fédérations, confédérations nationales) qui s’est imposée au début du XXe siècle avec la création de la CGT était adaptée à des négociations sociales nationales avec l’État ou avec des branches patronales. Ces dernières veulent désormais favoriser le terrain des entreprises (loi El Khomri et les futures ordonnances Macron ?). Mais il faut aussi constater que des travailleurs précarisés qui vont changer d’employeurs plus souvent ne sont plus prêts à se mobiliser pour des gains (ou moins de pertes) qu’ils ne connaîtront plus dans leurs prochains emplois.

Ce sont bien des droits transversaux qu’il faudrait conquérir, plutôt que ceux attachés à une entreprise ou à une branche. Sans renoncer aux regroupements nationaux, n’est-il pas temps de favoriser le terrain local et les actions collectives interbranches ? Tout cela nécessite une réactivation de débats locaux, au plus près de revendications concrètes et d’actions en prise avec les moyens disponibles sur place, ce qui était valorisé dans l’expérience des Bourses du travail à la fin du XIXe siècle.

L’outil est aussi à défendre : en 2015, les élus du Front National au conseil municipal de Saint-Étienne [7] avaient contesté l’utilité de cette Bourse et prôné la réaffectation de ses locaux à un autre usage. L’adjoint au maire LR était intervenu mollement en disant que ce n’était pas —encore — à l’ordre du jour, et en soulignant le coût des travaux d’une réfection lourde (qui permettrait de récupérer l’usage de certains équipements, dont la salle des conférences). Or ceux-ci ont été estimés à 10 millions d’euros (à comparer aux 90 millions de la réfection du stade Geoffroy Guichard).

Défendre la Bourse au service des travailleurs, oui bien sûr, mais à cette occasion ne faut-il pas revisiter son utilisation à la lumière de son histoire ?

Compléments d'info à l'article