L’informatisation effrénée des modes de vie depuis cinquante ans alimente une sorte de fatalité dans notre capacité à vivre avec cette toile d’araignée qui nous relie à la grande inquisition policière. « On est fiché partout, c’est trop tard, à quoi bon se révolter ? » On pourrait bien entendu différencier les fichiers dits « commerciaux » (liant les consommateurs aux marchands), qui reposent soi-disant sur leur consentement préalable, les « casiers » administratifs socialement contraints (liant les usagers aux administrations), incontournables pour obtenir une prise en charge ou une prestation sociale, et ceux strictement obligatoires de la répression. Mais quelle que soit la finalité d’un fichier, les arguments et les artifices déployés pour faire accepter leur omniscience se ressemblent et ont même tendance à se confondre. Ils participent tous d’une même logique disciplinaire : être « reconnu » par le système, au sens propre (identifié) comme au figuré (considéré).

Un rapport parlementaire d’octobre 2018 porte à 106 le nombre de « fichiers à disposition des forces de sécurité » — police, justice, prison, renseignement. Il y a les bases des données d’identification, d’antécédents policiers et judiciaires, ceux spécifiques à la police de l’immigration, les dossiers individuels de chaque lieu de détention, et puis les registres plus ou moins clandestins entretenus par les agences de renseignement.

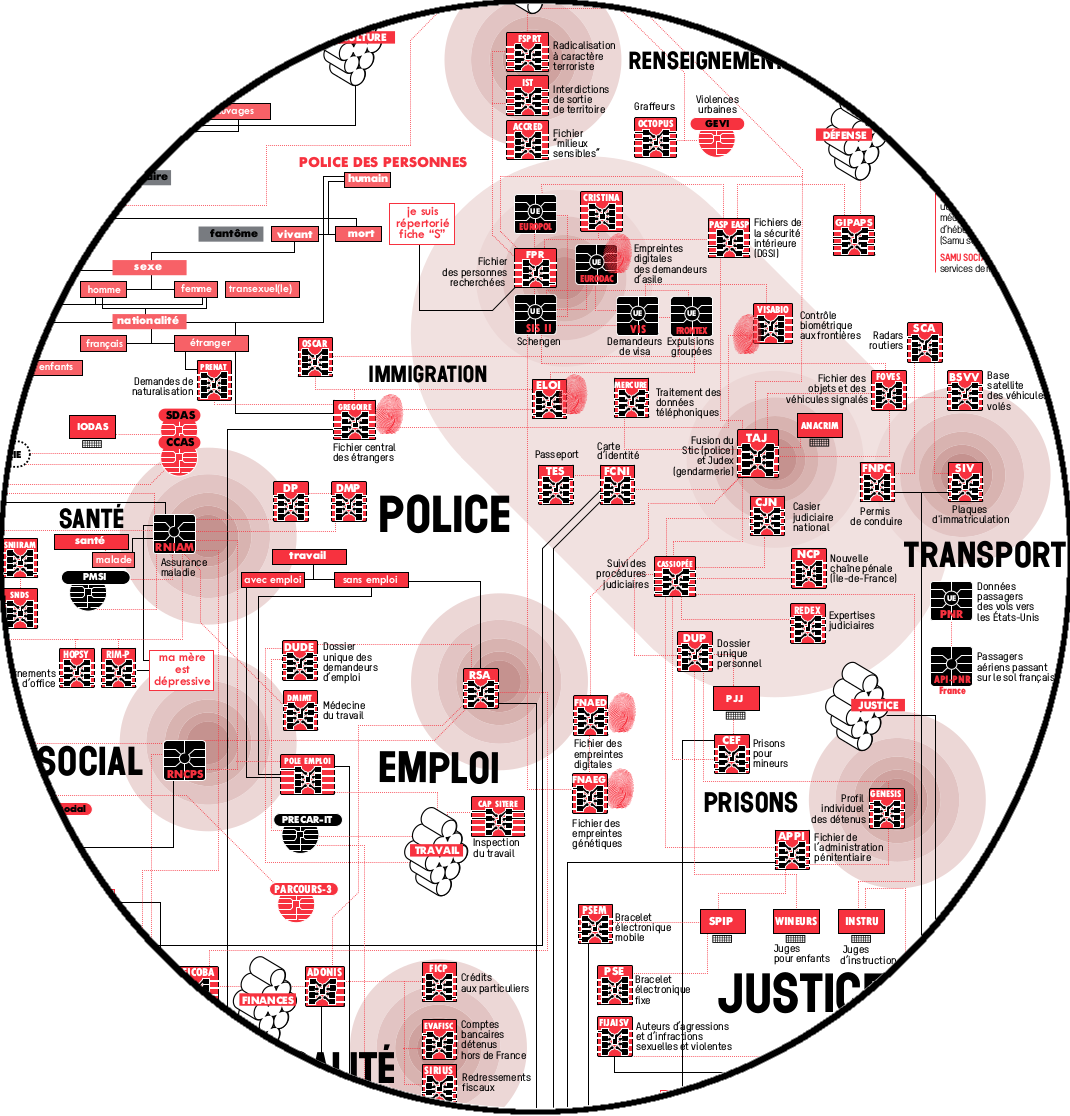

D’autres recensements assez fidèles des registres informatisés spécifiques à la répression ont été effectués par la caisse de solidarité de Lyon et publiés sur le site Rebellyon (mis à jour juin 2020). La revue Z a réalisé une cartographie succincte dans son n°11 paru à l’automne 2017 (reproduite ici au format PDF) en élargissant l’analyse à l’ensemble des fichiers administratifs (éducation, santé, social, emploi, logement, transport…).

À noter qu’en fonction des sources, la désignation de ces fichiers a pu changer en fonction de leurs mises à jour ou de fusions dans d’autres dispositifs.

Compléments d'info à l'article