La jeunesse chahutée de Jean-Jacques Liabeuf

Jean-Jacques Liabeuf est né à Saint-Étienne le 11 janvier 1886. Son père meurt alors qu’il n’a que 4 ans, sa mère est donc obligée de l’élever seule, avec son frère. Il est placé comme apprenti chez un armurier dès sa quatorzième année, il n’y reste que six mois, puis entame une formation de cordonnier. Avant l’âge de dix-neuf ans, il subit deux condamnations de trois et quatre mois pour vagabondage et vol en bandes organisées. Une dernière peine l’envoie encore derrière les barreaux tout en lui interdisant le séjour à Saint-Étienne pendant cinq ans. A Saint-Étienne, nulle trace de ses penchants anarchistes. Pourtant la ville ne manque pas de tentations. Car, c’est ici qu’est né Sébastien Faure, l’anarchisme y est puissant et la surveillance policière ne désarme pas. Après la prison, il goûte au bataillon d’Afrique. Interdit de séjour à Saint-Étienne, il quitte alors définitivement sa région natale pour s’installer à Paris où il travaille régulièrement comme cordonnier. Les trois patrons qui l’ont employé viendront d’ailleurs témoigner en sa faveur lors de son dernier procès, le décrivant comme un travailleur honnête et compétent.

La rencontre fatale

A cette époque, il demeure au 132 rue Saint-Martin, dans un de ces hôtels borgnes où on se loge la nuit pour huit sous. Ouvrier, à quelques minutes de là, Jean-Jacques a une vie parfaitement réglée. Il ressemelait tout aussi bien les souliers des journaliers que les bottines des arpenteuses de trottoir. Il excellait dans le « remontage » des savates. Autrement dit, il fabriquait de nouveaux modèles avec des « tiges » prises sur d’anciennes chaussures. Chaque samedi, au lendemain de sa paye hebdomadaire de 52 francs, il dépensait, sans compter dans les bistrots du Sébasto. Il était généreux avec ses compagnons de virées tardives. Compagnonnage hétéroclite fait de vagabonds sans le sou, de travailleurs en mal d’embauche, mais aussi de quelques individus habiles au poignard. Il lui arrivait de boire une liqueur avec la Grande Marcelle, une demoiselle de petite vertu qui, à vingt trois ans, passait pour la doyenne des tapineuses du coin. Un soir, elle lui présente une petite brunette aux yeux noirs dénommée Alexandrine dite Didine. Jean-Jacques ne tarde pas à tomber amoureux de la petite Didine. Tout irait bien, si Didine Pigeon n’oeuvrait pas sous la coupe d’un souteneur, un gars solide, nommé Gaston. L’affaire ressemble étrangement à celle qui alimenta le Paris « Apache » au début du siècle : celle de « Casque d’Or » voir ( casque d’or) . Comme dans le film de Jacques Becker, les deux hommes s’affrontent en duel derrière l’église Saint-Merri. Au moment où ils sortent leurs armes, une nuée d’agents débarque et empêche le combat singulier d’arriver à son terme. Cependant, le protecteur attitré n’a pas dit son dernier mot. Car, il est de plus indicateur de police. Jean-Jacques est mis sous la surveillance de deux agents. Le 3O juillet, ils prétendent avoir arrêté Jean-Jacques, alors qu’il recevait de l’argent de sa maitresse. Malgré les dénégations des deux amants, Jean-Jacques écope de trois mois de prison et cinq ans d’interdiction de séjour. Libéré après sa peine, il doit d’ailleurs retourner en prison pour un mois, le 14 novembre de la même année pour ne pas avoir respecté cette interdiction. Or, s’il a pratiqué le vol, Liabeuf hait le proxénétisme et il juge infamante la condamnation dont il a fait l’objet. En prison, la haine le dévore et il ne pense qu’à sa vengeance. C’est là qu’il élabore son plan : "Mon cerveau, dira-t-il lors de son ultime procès, n’arrêtait pas de tourner."

Laver son honneur

Le 27 janvier 1910, Liabeuf qui a repris sa profession de cordonnier, revêt une étrange armure confectionnée à l’atelier en l’absence de son patron. Ses bras et ses avant-bras sont garnis de brassards de cuir, hérissés d’une multitude de clous de dix millimètres ; ces brassards sont aujourd’hui exposés dans le musée de la police, 1 bis, rue des Carmes, dans le 5e arrondissement. Armé d’un revolver Hammerless et d’un tranchet de cordonnier bien aiguisé, il s’enveloppe d’une cape et part à la recherche des brigadiers Vors et Maugras, responsables de sa condamnation pour proxénétisme. Mais rue Audry-le-Boucher, il se retrouve face à une patrouille de police, prévenue par un patron de café du quartier devant lequel Liabeuf avait exhibé ses brassards en lui confiant ses intentions. Il fait alors feu sur le gardien Deray qu’il blesse mortellement. Lui-même est blessé d’un coup de sabre. Son arrestation est rendue difficile par le port de ses brassards et plus d’un gardien aura les mains en sang. Accusé d’homicide avec préméditation, de violence et voies de fait sur agents de la fonction publique, il ne nie pas les faits. La cour d’assises de la Seine le condamne à mort le 4 mai 1910, et il quitte la salle en proclamant : « je ne suis pas un souteneur et ce n’est pas la peine de mort qui m’empêchera de protester jusqu’à la dernière goutte de sang. » Nombreux étaient les témoins qui étaient venus appuyer ses dires et affirmer que, s’il fréquentait les apaches, Liabeuf n’en était pas moins un ouvrier vivant des fruits de son travail, et en aucun cas un souteneur. L’idée de sa vengeance le tourmentait jour et nuit depuis la condamnation infamante dont il avait été victime. Même s’il aurait préféré s’attaquer aux responsables directs de son arrestation, sa haine s’étendait à tous les représentants des forces de l’ordre. « J’aurais voulu les tuer tous et je regrette de n’avoir pas fait plus d’orphelins », aurait-il dit plus tard à Fresne à des codétenus.

La fièvre monte

Son avocat, Lucien Leduc le persuade d’accepter l’idée d’un recours en grâce. « Je veux bien faire appel à sa justice, mais je ne veux pas de sa pitié », lui déclare-t-il en signant les formulaires. L’avocat est persuadé que la demande aboutira. Des pétitions en sa faveur circulent dans la France entière. Dès la condamnation connue, des affiches, des articles, des réunions furent organisés. Les opinions étaient tranchées, Jaurès s’en mêla, Gaston Couté lui consacra une chanson dans le journal de Gustave Hervé qui fit campagne dans le journal anarchiste : "La Guerre sociale" et publia une édition spéciale portant en titre, en caractères d’affiche :

"On va tuer Liabeuf ! Demain, tous à la guillotine"

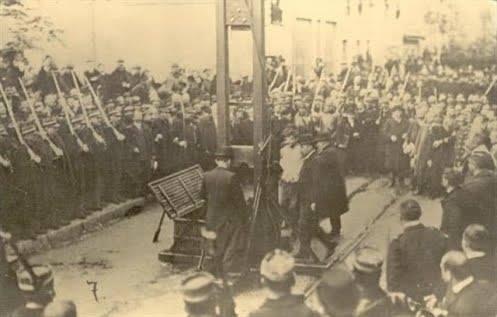

On s’arracha les numéros et bientôt dans tout Paris se tiennent, des réunions, des conciliabules. Des comploteurs envisagent même d’ « enlever » la guillotine. Mais c’est surtout dans les colonnes de La Guerre sociale que s’expriment les défenseurs de Liabeuf : « Je trouve que dans notre siècle d’aveulis et d’avachis, il a donné une belle leçon d’énergie, de persévérance et de courage, à la foule des honnêtes gens ; à nous-mêmes révolutionnaires, il a donné un bel exemple. [ … ] Tous les jours, les magistrats, avec une légèreté, une inconscience ou une férocité sans nom, dans des jugements rendus le cœur léger et par-dessous la jambe, promènent la ruine, la douleur, le déshonneur dans les familles ; avez-vous jamais ouï qu’une seule de leurs victimes se soit vengée ? »Pour cet article publié le 12 janvier 1910 dans La Guerre sociale, Gustave Hervé fut condamné à quatre ans de prison pour apologie. Même s’il est opposé à la peine de mort, Armand Fallières refuse de commuer la peine. L’exécution est fixée au 1erjuillet à l’aube. Elle doit avoir lieu à la prison de la santé, la guillotine est remisée à celle de la Roquette. Il faut un escadron pour la protéger tant on craint des manoeuvres désespérées. Dans la cour de la prison, on installe un escalier au pied de l’échafaud. Liabeuf arrive, encadré par un aumônier qui l’accompagne malgré le refus du condamné. Sa chemise est largement échancrée, deux hommes en noir l’encadrent. Il est entravé comme une bête à l’abattoir, ce qui rend sa marche vacillante, les mains liées dans le dos, ce qui l’oblige à porter sa tête en avant. Les aides l’entrainent pour d’une poussée, le faire basculer sur la planche. Alors pendant l’ultime seconde qui précède la chute de la lourde lame on entend d’une voix rauque : " Vive l’anarchie ! Mort aux va....!"le cri fut interrompu par la lame d’acier du couperet de la Veuve.

Suite et fin

L’exécution de Liabeuf n’eut pas de conséquence aussi extrême que l’affaire Dreyfus. Néanmoins, un groupe, intitulé Les vengeurs de Liabeuf, se manifesta en blessant à deux reprises le policier responsable de l’arrestation de celui qu’ils s’étaient donné pour mission de venger. L’année suivante, c’est la bande à Bonnot qui défrayait la chronique et c’était au tour d’autres jeunes têtes d’être fauchées par la machine à Deibler et de rouler dans le panier.

Article publié sur le blog Du polar et de l’histoire.

Compléments d'info à l'article