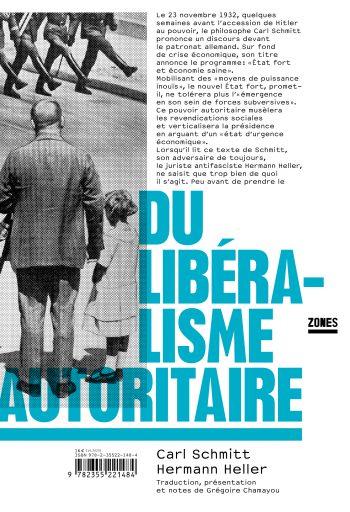

La politique du libéralisme autoritaire

Mais si l’on veut mieux cerner le sens du projet politique sous-jacent, il est une affaire qu’il faut absolument tirer au clair : le rapport entre libéralisme autoritaire et nazisme à l’époque. La question se pose de façon brûlante pour Schmitt. À quelle position politique correspondait au juste son discours de novembre 1932 ?

Un plaidoyer pour Hitler ?

Ce texte a soulevé de gros problèmes d’interprétation. Schmitt, il est vrai, parle souvent à mots couverts et s’en tient à un niveau de généralité tel que ses préconisations peuvent difficilement être assignées à une position partisane précise. Avouons aussi que sa prose n’est pas toujours d’une limpidité extrême – ce que notait déjà ironiquement à l’époque le correspondant en Allemagne de la revue de Louise Weiss, L’Europe nouvelle, en rendant compte de la conférence de la Langnam-Verein : « On dérangea tout exprès de Berlin M. le professeur Carl Schmitt […] pour faire l’apologie du régime autoritaire. Le théoricien, passionné de subtiles distinctions et de belles constructions scolastiques, déçut un peu […]. C’était bien fait aussi, car pourquoi s’était-on mis en frais d’imagination pour accoucher d’une formule si peu claire ? » [1].

Certains commentateurs ont cependant cru pouvoir interpréter ce discours comme une profession de foi pro-hitlérienne, comme un appel à peine voilé à la nomination du Führer à la chancellerie [2]. Schmitt y évoque certes d’une manière laudative le stato totalitario des fascistes. Ici perce l’admiration, dont il ne faisait pas mystère, pour Mussolini ; mais chanter les louanges du Duce dans l’Allemagne de 1932 n’impliquait pas de militer pour Hitler [3]. Il y a cinquante nuances de brun.

En fait, son positionnement ne peut se deviner par le seul contenu de cette allocution. Pour trancher, il faut recourir à d’autres sources. Or, quand on s’intéresse à la réception de son discours parmi ses contemporains, on s’aperçoit que ceux-ci n’y entendaient pas – pas du tout – un cri de ralliement au nazisme. À commencer par ses premiers destinataires, les milieux patronaux, du moins à ce qui ressort du compte rendu qu’en fit le lendemain le Bergwerks-Zeitung, l’organe de l’industrie des mines.

Si Schmitt a plaidé en faveur d’un État fort, observait le journaliste, il s’est aussi « exprimé clairement en faveur d’une limitation de l’interventionnisme étatique dans la vie économique » [4]. Et d’applaudir à cette mise au point :

« Nous nous félicitons d’autant plus de cette formulation claire que nous n’avons pas pu échapper à l’impression que certains cercles économiques […] ne sont pas restés complètement à l’abri de la tentation de négliger, sous l’idéalisme national du mouvement hitlérien, la chausse-trappe du socialisme, qui, à en croire les projets de M. Strasser pour la création d’emplois et ceux de M. Feder pour la réforme du crédit, devrait entraîner un accroissement et non une décrue de l’interventionnisme étatique » [5].

En phrases contournées, l’auteur exprimait ici l’enjeu fondamental : l’autoritarisme que propose Schmitt se prononce clairement en faveur de la libre entreprise, tandis que, avec les nazis, la chose est moins sûre.

Or, comme le faisait aussi entendre à demi-mot l’auteur de ce même article, des pans entiers du patronat étaient en train de basculer de ce côté-là. Quatre jours plus tôt, le 19 novembre 1932, une cohorte de grands noms du monde des affaires, dont l’industriel Fritz Thyssen et l’ancien président de la banque centrale Hjalmar Schacht, avaient adressé au président Hindenburg une pétition le sommant de nommer à la chancellerie le « Führer du plus grand groupe national » [6] (c’est-à-dire Hitler). Un témoin rapporte que la plupart des industriels présents lors du discours de Schmitt à Düsseldorf, eux qui, « il y a quelques semaines encore, acclamaient Papen, veulent désormais la nomination de Hitler, quel qu’en soit le prix » [7]. Et si Fritz Springorum – le dirigeant de la Langnam-Verein qui introduisait ce jour-là l’allocution de Schmitt – avait préféré rester discret, n’apposant pas sa signature à la requête en question, il déployait déjà en coulisses une tactique de financement patronal du NSDAP à des fins de domestication politique[[Ibid., p. 321.]].

Pour autant, une incertitude demeurait. Ce qui chagrinait une partie des milieux d’affaires, dans le national-socialisme, c’était le second volet de son improbable nom composé, son penchant possiblement « socialiste ». En 1932 en effet, pour mordre sur l’électorat de gauche, la propagande du NSDAP avait pris des accents quasi anticapitalistes. Du fait de cette démagogie, un léger doute planait sur son programme économique [8]. C’était cela, et non le reste – ni la brutalité sanguinaire ni l’antisémitisme des nazis –, qui suscitait encore quelques réticences dans les rangs patronaux.

Dans un tel contexte, l’article du Bergwerks-Zeitung identifiait nettement la direction tracée par Schmitt comme une voie alternative, moins hasardeuse du point de vue des classes dominantes, à l’aventure hitlérienne – comme un plan B pour la bourgeoisie [9].

De fait, à l’époque, Schmitt conseillait le cabinet Papen et entretenait des liens étroits avec des collaborateurs du ministre de la Défense Kurt von Schleicher [10]. Il retourna vite sa veste ensuite, s’empressant de donner des gages au nouveau pouvoir et prenant sa carte au parti nazi dès le printemps 1933, mais, pour l’heure, en 1932, il ne misait pas sur Hitler [11].

Quand il apprit que le petit caporal de Bohême avait été nommé chancelier par Hindenburg, le 30 janvier 1933, il fut assommé [12]. Mais la raison qu’il donna pour cet abattement passager est instructive : « J’étais hors course […] en tant que conseiller de l’ombre » [13]. Pour Schmitt, qui, on va le voir, s’était effectivement ménagé une place influente dans les premiers cercles du pouvoir, cette nomination risquait de sonner le glas pour sa position de conseiller du prince. S’il faisait ce jour-là grise mine, c’était non par scrupules antifascistes – Schmitt n’était pas antifasciste, il ne l’a jamais été –, mais parce que ses rêves de carrière et de pouvoir venaient de voler en éclats.

À l’automne 1932, Schmitt ne soutenait pas le Führer. Il faisait plutôt la promotion d’une autre option, politiquement rivale, dont le contenu peut se résumer comme suit : un pouvoir présidentiel verticalisé, mettant son appareil propagandiste et répressif au service d’un programme économique libéral. Son discours n’était pas celui d’un nazi, mais d’un partisan de l’extrême centre [14].

L’austérité contre la majorité

Or ce programme, cela faisait déjà deux ans qu’il prévalait dans la conduite des affaires du pays. Depuis 1930 en effet, les cabinets présidentiels qui allaient se succéder jusqu’au précipice étaient en même temps autoritaires et libéraux.

Dès son arrivée à la chancellerie, fin mars 1930, Heinrich Brüning, membre du Zentrum, avait annoncé son intention de conduire un plan drastique d’« assainissement » des finances publiques qui prévoyait entre autres mesures la réduction du nombre des fonctionnaires, des baisses de salaires ainsi qu’une diminution du montant des allocations chômage et des pensions de retraite. Alors même que les répercussions de la crise de 1929 atteignaient leur paroxysme, il s’en tenait donc, commente Gopal Balakrishnan, à « une stricte orthodoxie fiscale, à mille lieues de toute conception moderne, contracyclique, du budget » [15].

Se déclarant partisan d’un « gouvernement au-dessus des partis », Brüning avait averti que si son plan d’austérité était refusé par les députés, il serait prêt à aller jusqu’à la dissolution du Parlement. C’est ce qui se produisit en juillet 1930. Ainsi s’ouvrit l’ère des « cabinets présidentiels » (c’est-à-dire des gouvernements appuyés sur l’autorité du président, mais sans majorité positive au Parlement). On saisit plus concrètement ici en quoi les deux aspects, autoritarisme politique et libéralisme économique, sont liés : c’est parce que ce programme économique était majoritairement rejeté qu’il lui a fallu être imposé par le haut.

Or Schmitt joua un rôle important, à plusieurs titres, dans ce tournant vers l’État libéral-autoritaire. Par l’influence de ses idées et de ses écrits d’abord. Au début des années 1930, la notoriété de ce penseur « nationalement reconnu en tant que professeur de droit constitutionnel » [16] s’étendait au-delà des milieux académiques. Sa critique de l’« État total » était devenue un lieu commun qui inspirait, outre les économistes néolibéraux, les idéologues gouvernementaux. Ainsi Walther Schotte, que l’on a surnommé la « tête programmatique du gouvernement Papen » [17], s’appuyait-il sur l’ouvrage de Schmitt Le Gardien de la Constitution pour affirmer que la République de Weimar n’était plus un État libéral, mais un « État total » tombé sous la coupe d’une « polycratie pluraliste », à laquelle il opposait un « nouvel État », un « État souverain », « présidentiel-autoritaire » [18].

Mais la contribution de Schmitt au virage politique en cours prit aussi une forme beaucoup plus directe. En quittant en 1928 l’université de Bonn pour la Haute École de commerce de Berlin, il s’était rapproché du centre de la vie politique et économique du Reich [19]. À la capitale, il s’était fait des amis haut placés, dont le secrétaire d’État aux Finances Johannes Popitz, qui l’avait introduit auprès des milieux patronaux et gouvernementaux [20]. Dès 1929, Schmitt mit ses compétences d’expert en droit constitutionnel au service du pouvoir en place, rédigeant des mémorandums dont certains jouèrent un rôle important dans la suite des événements [21].

« État d’urgence économique »

Au printemps 1930, l’entourage de Brüning sollicita un avis de sa part. La question était de savoir, dans l’hypothèse où le Parlement s’opposerait au plan d’austérité et serait dissous, si le gouvernement pouvait rester en place jusqu’aux élections suivantes et, « dans l’intervalle, […], prendre des mesures d’urgence déjà rejetées par le Reichstag » [22]. Schmitt répondit par l’affirmative, fournissant au chancelier l’argumentation juridique dont il avait besoin pour éclipser l’Assemblée [23].

Mais que faire ensuite si le Reichstag nouvellement élu décidait de suspendre ces mesures [24] ? Schmitt recommandait d’invoquer l’article 48 de la Constitution qui octroyait au président des pouvoirs d’exception en vertu de l’état d’urgence, et de s’en servir pour légiférer par ordonnances. Le recours à cette procédure n’allait cependant pas de soi dans ce contexte. À la lettre en effet, l’article 48 était prévu pour des situations de grave trouble à l’ordre public ou de menace sur la sécurité intérieure, mais pas pour des questions budgétaires [25]. Il fallait donc justifier son extension à ces nouveaux objets.

De fait, sous des présidences antérieures, l’article 48 avait déjà été utilisé pour promulguer des mesures économiques sans l’approbation du Parlement, et Schmitt ne se privait pas de mettre en avant ces précédents [26]. Sur le fond cependant, conceptuellement, la tâche était de réinterpréter la notion d’état d’urgence en lui adjoignant un autre aspect : outre l’état d’urgence sécuritaire ou militaro-policier, il fallait faire admettre l’existence d’un état d’urgence économique ou économico-financier.

Ce point est capital : le geste conceptuel décisif de Schmitt n’a pas seulement consisté à placer l’exception au cœur de la souveraineté – ce qui a été depuis longtemps amplement vu et commenté –, mais aussi et surtout à étendre le champ cette exception à la décision économique [27].

C’est sur la base de ce concept opératoire que Brüning put se maintenir au pouvoir, circonvenir le corps législatif et dicter son programme déflationniste. Ce fut l’acte de naissance du « libéralisme autoritaire » en tant que politique concrète. Or Schmitt n’a pas seulement fourni les arguments juridiques ad hoc pour cette manœuvre, mais encore la théorie philosophique correspondante.

L’« état d’urgence, professe-t-il, révèle […] le noyau même de l’État » [28]. Or ce noyau ontologique de l’État n’est pas immuable. La forme État a une histoire ; son essence a changé, et le contenu de l’état d’exception avec elle. Dans cette perspective, le déplacement de l’objet de l’exception doit être vu comme l’expression symptomatique de l’émergence d’un nouvel attribut essentiel du pouvoir d’État : « Le noyau de l’État actuel se manifeste en ceci que son état d’exception est un état d’exception économique » [29].

Schmitt procède ici pour ainsi dire à une historicisation de la puissance d’instruction de l’état d’exception. S’il est vrai que l’exception confirme la règle, elle nous renseigne moins en l’occurrence sur la nature intemporelle de la souveraineté que sur la configuration ontologico-historique actuelle du pouvoir d’État. Dis-moi à quelle exception tu recours, je te dirai quel État tu es. L’état d’exception manifestant l’historicité de l’essence de l’État, il est cohérent, conclut Schmitt, qu’à un « État économique » corresponde un « état d’exception économique ». Le fait que l’article 48 soit mobilisé sur ce terrain n’est pas un acte arbitraire, pas un abus de pouvoir – détrompez-vous –, juste l’expression adéquate d’une évolution historique qui nous a conduits de l’ancien État législatif à l’État économique actuel [30] – un nouvel État qui ne saurait se contenter du vieil état d’exception militaro-policier hérité du XIXe siècle [31].

Le libéralisme autoritaire ne consiste pas seulement à assortir une politique économique libérale d’une répression accrue face aux contestations qu’elle suscite, mais aussi à concentrer entre les mains de l’exécutif la décision publique en matière économico-financière. Autoritaire ne veut pas seulement dire répressif. Comme l’étymologie l’indique, est autoritaire un pouvoir qui aspire à être le seul auteur de la décision politique. L’un des actes fondateurs du libéralisme autoritaire est de légiférer par ordonnances en matière économique et sociale.

Au début des années 1930, Schmitt est passé du statut de théoricien de la dictature à celui de promoteur actif et de conseiller technique de celle-ci. Avec sa notion d’« état d’exception économico-financier », il a opéré un coup de force conceptuel qui a autorisé, en pratique, une forme de coup d’État économique permanent. Et de fait, durant les deux années qui la séparaient encore du nazisme, c’est ainsi que fut gouvernée l’Allemagne.

L’engrenage austéritaire-autoritaire

Mais quels furent les effets de cette politique ? Quelques rappels historiques.

Effets économiques et sociaux d’abord. Le programme déflationniste décidé par Brüning frappa de plein fouet les classes populaires sans pour autant endiguer la crise économique. À en croire les keynésiens, il eut même plutôt pour effet de l’aggraver [32]. De fait, les chiffres du chômage atteignirent des hauteurs vertigineuses, passant de 1,4 million en 1928 à 5,6 millions en 1931. Brüning hérita ces années-là d’un surnom révélateur : Hungerkanzler, « chancelier de la faim » [33].

Compléments d'info à l'article