Au XIXe siècle, Barcelone fut la capitale industrielle de l’Espagne et connut de grandes transformations. En 1859, « le plan Cerdà promettait la rénovation de l’enchevêtrement inextricable et surpeuplé des rues médiévales de la Ciutat Vella (la vieille ville), qui serait reliée aux quartiers industriels avoisinants », la construction d’une Eixample (« extension » en catalan), cœur d’une nouvelle ville fonctionnelle, favorisant l’intégration sociale et le brassage des différentes classes, et où régneraient l’unité et l’égalité. Mais la soumission de cet urbanisme progressiste aux seuls intérêts de la bourgeoisie locale et des propriétaires fonciers était incompatible avec ces objectifs égalitaires : les marchés non réglementés, la spéculation foncière et la corruption imposèrent rapidement leurs limites.

Après le « Désastre » de 1898, lorsque l’Espagne perdit ses dernières colonies ultramarines (Cuba, les Philippines et Porto Rico), Barcelone connu un rapide développement industriel et une diversification économique, la transformant en capitale commerciale mondiale. La construction de la via Laietana, longue avenue des affaires, en place de rues décrépies du centre-ville, fournit des immeubles de bureaux à de nombreux entrepreneurs et facilita le mouvement des capitaux. Les entreprises anciennes furent délocalisées vers des ateliers plus grands à la périphérie. Entre 1850 et 1900, la population augmenta de plus de 300 %, puis doubla encore entre 1900 et 1930, surtout grâce à un exode de migrants économiques, venus de l’arrière pays catalan et des régions voisines, puis de Murcie et d’Andalousie dans les années 1920. L’État, incapable de mettre en place certains services publics, laissa l’éducation aux écoles catholiques qui inculquèrent, par la violence et la peur, l’obéissance et le respect des hiérarchies sociales aux enfants d’ouvriers. Faute de logements sociaux et de réforme régulant le marché immobilier, les loyers augmentèrent de 50 à 150 % durant la seule année 1920. En 1930, plus de 100 000 sous-locataires logeaient dans des appartements prévus pour une seule famille, mais accueillaient jusqu’à huit foyers. « Il y eut six épidémies de peste bubonique entre 1919 et 1930 ; et les travailleurs Barcelonais étaient tente-huit fois plus susceptibles d’attraper la typhoïde que les travailleurs de Londres. » Des dortoirs louaient des lits à l’heure et dans d’autres établissements, on payait pour dormir debout en s’appuyant sur une corde tendue. Des propriétaires construisirent des bidonvilles pour les louer aux migrants. Celui de Montjuïc, par exemple, a été détruit, pour ne pas gâcher la vue des visiteurs de l’Exposition universelle de 1929, tandis que des cases barates (« maisons bon marché ») étaient édifiées aux marges de la ville, derrière un « cordon sanitaires de terres agricoles », selon une « politique de rénovation urbaine conçue à des fins avouées de domestication de la population ». « En d’autres termes, Barcelone n’était pas organisé au bénéfice de tous ses habitants. Les principaux bénéficiaires du processus d’urbanisation étaient des bourgeois – représentés politiquement par la Lliga et les radicaux – qui tiraient profit du clientélisme municipal, de la spéculation foncière effrénée et de l’inflation des loyers. » En 1928, 3,5% des propriétaires les plus riches possédaient 50% du parc immobilier.

« Barcelone s’inscrit dans le modèle de la “vie sauvage“ proposé par Manuel Castells : une croissance urbaine chaotique et ultralibérale avait accouché d’un espace traversé par des tensions sociales manifestes et explosives. » Lorsque les élites locales prirent conscience que leur projet de cité civilisée et uniformisée avait accouché d’un « cauchemar contre-utopique d’une ville violente et incontrôlable », la crainte des « classe criminelles » s’empara des capitalistes. Pendant les grèves générales de 1902 et 1909, des barricades furent dressées et la seconde finit en insurrection urbaine généralisée. « L’urbanisme progressiste de Cerdà céda le pas à une philosophie de la ville explicitement répressive et à la conversion d’une bourgeoisie radicalisée à une conception militarisée de la maîtrise de l’espace urbain. » Les bourgeois s’inquiétaient de la moralité des ouvriers en dehors de leurs lieux de travail selon une vision manichéenne, mais aussi des adolescents « agressifs » et « insolents » de la classe ouvrière, des migrants économiques accusés d’importer des valeurs étrangères, néfastes à la stabilité sociale et aux valeurs traditionnelles de la société catalane. À partir de 1900, les menaces à l’ordre public se résumèrent au danger représenté par les syndicats, surtout ceux d’inspiration anarcho-syndicaliste : « l’anarchisme était décrit comme une idéologie étrangère, une “déviation cérébrale“ apportée par les migrants du Sud et la classe ouvrière “dangereuse“ ».

À partir de 1870, une « architecture de la répression » fut mise en oeuvre (casernes, commissariat, prisons et maisons de correction) : le maintien de l’ordre était au centre du système étatique de la Restauration. Cependant, la crise fiscale freina le développement professionnel des forces de police, entraînant corruption et recours à la brutalité, voire la « terreur policière » (pratiques arbitraires, exécution extrajudiciaire, accusation de « culpabilité morale » des intellectuels radicaux et des leaders syndicaux). La Guardia Civil, force de police avec statut d’unité militaire, pratiquait une violence exemplaire. Au lieu de faire régner le calme, la violence d’État exacerba la violence sociale. Faute de moyen de résolution pacifique des conflits sur les lieux de travail, les luttes débordaient périodiquement dans les rues, augmentant le sentiment d’insécurité des bourgeois. Après 1917, des groupes paramilitaires furent créés et le Somatén, milice rurale existant depuis plusieurs siècles, fut autorisée à se joindre à la répression des protestations ouvrières urbaines. Les industrielle de la ville finançaient de « véritables escadrons de la mort antisyndicalistes ». En 1923, la Restauration fut renversé par le général Miguel Primo de Rivera.

Dans les nouveaux barris, l’urbanisation était désordonnée et les services publics accusaient un lourd retard. « De nombreuses rues n’étaient ni pavées ni éclairées ; l’eau courante, l’électricité et le tout-à-l’égout étaient un luxe. » À la fin des années 1920, la majorité de la classe ouvrière était peu qualifiée et ne bénéficiait d’aucune protection ni assurance contre les accidents ou les maladies. Outre les loyers élevés, le prix des denrées alimentaires flambait, après la crise de 1818 et pendant la Première guerre mondiale notamment. Les salaires des femmes étaient nettement inférieurs à ceux des hommes et les jeunes garçons commençaient à travailler entre huit et dix ans. Une forme d’ordre « combatif et autogestionnaire » règne dans la vie prolétaire, modelée par des réseaux de sociabilité dense et des formes de solidarité réciproque. Contrairement à beaucoup d’autres grandes villes européennes, les usines restèrent à Barcelone la force organisatrice essentielle de beaucoup de quartiers. « [L]es liens de classe fort favorisèrent émergence d’une conscience de classe qui recouvrit toutes les autres identités » et constitua une base essentielle pour le mouvement syndical. Tout au long du XIXe siècle, les rues sont le théâtre de protestations, servant à saper le pouvoir bourgeois par des actes publics de défi. L’action directe était souvent un élément d’une stratégie de subsistance. Les « crimes sociaux » ou « économiques » étaient approuvés par la culture ouvrière. Si l’objectif de l’État était de perpétuer le statu quo urbain, les stratégies de subsistance criminalisées le mettaient à mal, consommant la rupture entre la classe ouvrière et l’État, ses lois, sa police. Les conflits avec celle-ci galvanisaient les quartiers ouvriers, si bien qu’à la fin des années 1920, beaucoup de barris étaient des « espèces de petites républiques : organisés par le bas, sans privilège ni hiérarchie, ils constituaient un ordre socioculturel urbain largement autonome et des espaces assez libres, où la police ne pénétrait presque jamais et l’autorité et le pouvoir de l’État étaient faibles. » À la fin du XIXe siècle, les pratiques anarchistes, principalement véhiculées par des groupes d’affinité, favorisèrent l’émergence d’une « culture de résistance à la valeur travail et à tous les miroirs aux alouettes de la société capitaliste ». Confrontés à la terreur d’État, certains anarchistes se tournent vers l’anarcho-syndicalisme. Chris Ealham présente de nombreuses formations dont la CNT, fondée en 1907 à Barcelone, mais devant rapidement passer à la clandestinité, les ateneus et les écoles rationalistes. « Parce que l’expérience de la répression étatique n’était compensée par aucune mesure sociale, la plupart des ouvriers n’aspiraient pas à entreprendre la conquête politique de l’État – ce dernier était plutôt vu comme un ennemi mortel à abattre. Le spectacle de la corruption politique, qui durait depuis des années, avait préparé le terrain pour l’antipolitisme anarchiste. »

À partir de novembre 1919, la répression s’intensifia contre les cenetistas, obligeant les « groupes d’action » à se défendre en adoptant des tactiques plus vigoureuses. Le coup d’État de 1923, renvoya la CNT dans la clandestinité, mais elle continua d’animer ses réseaux de résistance notamment à travers le mouvement des coopératives.

En janvier 1930, Alphonse XIII écarte Primo de Rivera au profit de la dictablanda du général Dámaso Berenguer, lequel légalisa la CNT en avril. L’ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), créée en mars 1931, remporta les élections en avril, avec l’aide de la CNT qui n’appela pas au boycott. Francesc Macià proclama aussitôt la « République catalane dans la République fédérale espagnole » (que Madrid ne permettrait toutefois pas), tandis que les cenetistas libéraient leurs compagnons emprisonnés. Mais nombre de promesses ne furent pas tenues. Les libertés fondamentales et politiques se développèrent quelque peu, les inégalités sociales et les contraintes économiques ne changèrent pratiquement pas. « En maintenant la fiction de l’égalité juridique, la loi républicaine renforça dans les faits le statu quo socio-économique et se fit la garante des inégalités. » Le maintien de l’ordre devint une préoccupation centrale. Des comités d’arbitrage furent mit en place pour répondre pacifiquement au griefs de la main-d’œuvre. Toute revendication syndicale qui ne leur serait pas soumise se heurterait « à la pleine force de la loi ». Le chômage était imputé aux migrants non catalans et une propagande féroce accompagna des propositions comme la formation d’un cordon sanitaire contre les « Murciens illettrés ». Ce discours s’inscrivait « dans une stratégie délibérée de division de la classe ouvrière – à la fois sur des bases ethniques et entre les travailleurs et les chômeurs ». « L’engagement des républicains dans la construction d’une “République de l’ordre“ leur fit rater l’occasion de gagner la loyauté des masses, qui attendaient une réforme radicale de la police. » Même la « Brigade de police spécialisée dans l’anarchisme le syndicalisme » ne fut pas purgée, mais rebaptisée « Brigade d’investigation sociale ». La « Loi de défense de la république » est votée fin octobre 1931, réduisant les libertés constitutionnelles, puis, en 1933, la « loi d’ordre public » militarisant le maintien de l’ordre, et la loi contre les vagabonds et les malfaiteurs. Le plan Marcià devait construire « une vie hiérarchique et étroitement contrôlée, à même de bannir le “cancer“ du désordre ». La « République de l’ordre » représentait une étape majeure dans l’établissement d’un contrôle étatique sécuritaire et autoritaire.

Le coup d’État de Primo de Rivera avait étouffé les conflits internes de la CNT et empêché une scission. Au début de la république, priorité est donnée au syndicalisme quotidien plutôt qu’à l’objectif révolutionnaire ultime, favorisant une « coexistence réformiste ». Seule une minorité s’y opposa, proposant une stratégie insurrectionnaliste, à l’image du « pendule » action-répression, faisant abstraction des progrès de l’État en matière de répression. Dès l’été 1931, Barcelone connut une explosion de conflits syndicaux. Si le gouvernement accusa à la CNT d’attaquer la République, celle-ci était bien souvent débordée par sa base impatiente de voir ses conditions sociales améliorées. La répression des mobilisations creusa un fossé entre le régime et les ouvriers,

L’absence d’un système de politique sociale poussa une partie de la population urbaine, notamment les chômeurs, à transgresser la loi pour assurer sa survie physique et matérielle. La vente à la sauvette se développa, entravée par la toute nouvelle « Brigade pour la répression de la vente ambulante », ainsi qu’un mouvement d’opposition aux loyers trop chers, concernant 100 000 locataires à la fin de l’été 1931 et constituant une véritable expérience de prise de décisions communautaires et de démocratie populaire. Des manifestations pacifiques eurent lieu dès les premiers jours du nouveau régime, réclamant l’application des promesses du programme de l’ERC (journée de six heures dans l’industrie, etc). « La lutte des chômeurs contre la police était inséparable des traditions populaires de résistance à l’autorité, si profondément ancrées que les personnes arrêtées demandaient souvent aux passants de les aider. » Début septembre, en solidarité avec des prisonniers en grève de la faim, la CNT décréta la grève générale, suivi par 300 000 ouvriers, laquelle se poursuivit en actions sporadiques de guérilla, avant d’être sévèrement réprimée. Seize ouvriers avaient été tués. « Cette guerre urbaine joua un rôle décisif dans la radicalisation de la CNT barcelonaise et dans le remplacement de la direction modérée du syndicat. » Les modérés publièrent le manifeste des treintistas qui proposait une armistice avec les autorités. Ils devaient être exclus en septembre 1932.

Le 18 janvier 1932, les mineurs proclamèrent le communisme libertaire à Figols, dans l’arrière-pays montagneux, avant de subir une répression féroce : cent quatre anarchistes furent déportés sans procès en Afrique espagnole. Un deuxième « putsch insurrectionnel » fut déclenché le 8 janvier 1933, suivi d’une répression plus brutale encore : vingt-deux civils, dont des femmes et des enfants, moururent dans le village andalou de Casas Viejas. Dans la logique de la « gymnastique révolutionnaire » cependant, la répression étatique prévenait la classe ouvrière d’adhérer à la République. Une ultime tentative insurrectionnelle eut lieu pendant la « grève électorale », à l’occasion des élections de novembre 1933. Pendant quatre jours, les insurgés tinrent presque toute la ville, les archives municipales furent détruites, les lignes électriques et téléphoniques coupées. Une offensive globale fut déclenchée contre la CNT dans toute l’Espagne. Le syndicat, entravé jusque dans la collecte des cotisations, du multiplier les expropriations pour financer ses luttes.

« En insistant sur la nature déviante d’une partie des chômeurs, les paniques morales détachaient la pauvreté de son contexte social et la réduisait à un problème moral. » Atteignant leur paroxysme dans les années 1933-1935, elles servaient à justifier l’autorité face au « désordre », légitimaient le pouvoir et désignaient un bouc émissaire. En réponse, la CNT et la FAI leur opposaient la nature « criminelle » du capitalisme, une conception libertaire de la criminalité, comme « forme alternative de distribution des richesses », faisant partie d’une « lutte pour la vie ». « Pour les anarchistes, les crimes et les peines révélaient la nature classiste de “la République des riches fainéants (chupópteros)“. » La presse anarchiste révéla que certains propriétaires devaient plus de treize années d’impôts, tandis que les crimes des privilégiés et des puissants faisaient rarement l’objet d’enquêtes. « Le crime était donc déterminé socialement et conditionné historiquement par les relations de domination entre les classes sociales. »

Les inquiétudes quotidiennes des « hommes de l’ordre » divergeaient de celle des ouvriers. En 1935, 70 % des enfants de Barcelone présentaient les symptômes de la tuberculose. 30 000 personnes vivaient dans la rue ou dans les bidonvilles, alors que 40 000 appartements étaient inoccupés.

Cependant la ligne insurrectionnelle, ayant épuisé les énergies collectives, provoqué une répression terrible, fut abandonnée et les anarcho-syndicalistes modérés réintégrés au congrès de Saragosse en mai 1936. La révolution d’octobre 1934 dans les Asturies et son « dénouement répressif sauvage », avec l’emprisonnement de 40 000 ouvriers, isola plus encore la CNT barcelonaise. Pour obtenir rapidement la libération de ceux-ci et la réouverture des sections syndicales, elle favorisa l’élection du Frente popular début 1936. L’extrême droite et les officiers réactionnaires de l’armée conspirant pour renverser la République et instaurer un régime autoritaire, la CNT et la FAI préparèrent un plan de défense.

Le 19 juillet lorsque les unités militaires et leurs partisans civils sortir des casernes pour s’emparer des principaux bâtiments publics, les militants activèrent les sirènes des usines et les comités de défense de la CNT sortirent dans la rue, opposant une résistance armée immédiate, en compagnie des unités de police loyales. En milieu d’après-midi, la rébellion avait échoué. Les casernes furent prises d’assaut et les armes saisies. L’État républicain avait perdu le monopole du pouvoir armé. Ne s’étant pas préparés à s’emparer du pouvoir, ni à organiser des structures politiques révolutionnaires, les meneurs de la CNT-FAI s’engagèrent dans une « collaboration démocratique » avec l’État républicain bourgeois, au nom de l’unité dans la guerre contre le fascisme. Il réorganisèrent aussi la production, s’emparant des usines et les domaines agricoles. « Les barricades étaient l’instrument spatial du pouvoir naissant du réseau de comités révolutionnaires armés locaux ou de quartier qui contrôlaient les entrées, les sorties et les mouvements à l’intérieur de la ville et formaient la cellule fondamentale du pouvoir révolutionnaire. » La « violence révolutionnaire » était dirigée contre les ennemis sociaux et politiques : les représentants de l’Église, « principale structure idéologique du vieil ordre urbain », et les membres des forces armées. « Le Ritz de Barcelone devint l’Hotel Gastronómico número uno, un restaurant géré par les syndicats qui fournissait des repas aux membres des milices, aux dépossédés des barris pauvres du centre-ville, aux artistes de cabaret et aux ouvriers. » Des cantines publiques et des denrées alimentaires distribuées dans les magasins de quartier à ceux qui ne trouvait pas de travail, mirent rapidement fin à la mendicité. Les attaques contre l’église s’inscrivaient dans le projet de porter un coup fatal « aux fondations du principal vecteur de l’idéologie de l’élite », en attribuant de nouvelles fonctions aux bâtiments religieux.

Mais « l’impulsion révolutionnaire initiale de juillet-août 1936 représenta l’apogée de la révolution ». En l’absence d’une structure politique révolutionnaire, l’État républicain joua un rôle de plus en plus important. Fin septembre, trois ministres anarchistes entrèrent au gouvernement et acceptèrent de limiter la révolution pour préserver le « pacte antifasciste ». En octobre, un décret ordonnait la dissolution des comités révolutionnaires locaux. Cherchant à retrouver le monopole du pouvoir armé, la république décréta le désarmement, fin avril 1937. Le 3 mai, éclata la « guerre civile dans la guerre civile », qui aboutit à l’éradication définitive du pouvoir révolutionnaire. Dans un souci de conciliation les meneurs de la CNT-FAI appelèrent à démanteler les barricades

Passionnante étude sociologique, urbanistique, politique et historique de Barcelone. Chris Ealham raconte quarante années qui ont profondément marqué la ville, devenue un temps le centre de la révolution mondiale.

Ernest London

Le bibliothécaire-armurier

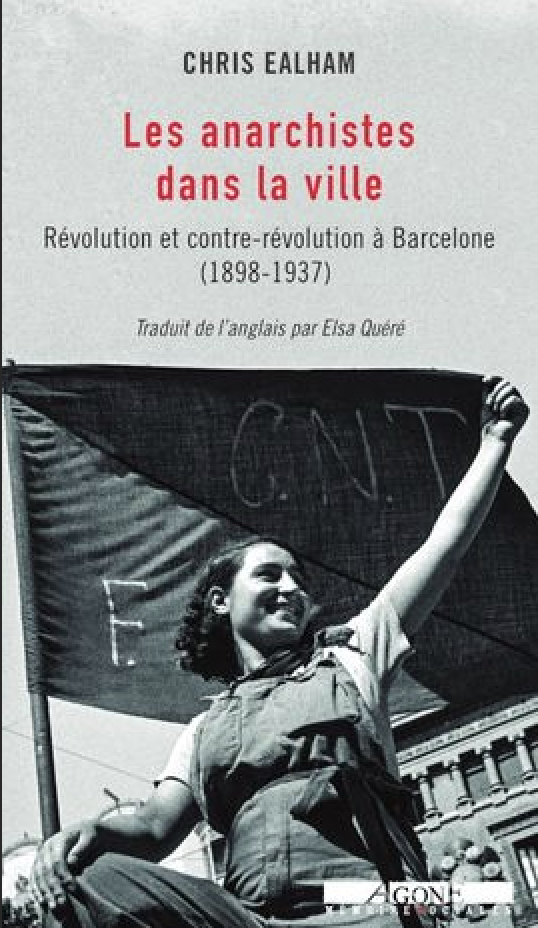

LES ANARCHISTES DANS LA VILLE

Révolution et contre-révolution à Barcelone (1898-1937)

Chris Ealham

458 pages – 23 euros

Éditions Agone – Collection « Mémoires sociales » – Marseille – Juin 2021

Compléments d'info à l'article