La désindustrialisation à l’œuvre depuis les années 1970 a confiné des pans entiers des classes populaires aux marges du salariat. Avec cet essai, le Collectif Rosa Bonheur entend aller à la rencontre de ces personnes, en cherchant à comprendre comment ils organisent leur quotidien, comment ils font face concrètement aux problèmes de la subsistance et de la stigmatisation dont ils peuvent être victimes. « Que font les gens dont on dit qu’ils ne font rien ? », c’est en résumé la question qui est posée dans cette enquête qui dressent le portrait de femmes et d’hommes en marge de l’emploi salarié mais pour autant loin d’être inactifs, réalisant ce que nous nommons le travail de subsistance, fait d’emplois précaires, d’activités informelles qui parfois permettent de produire des revenus, d’autoproduction et d’échanges divers en vue de prendre soin des autres. Quelques exemples : s’occuper collectivement des personnes âgées, des enfants, des malades, mais au-delà , prendre soin des besoins de chacun des membres de la famille ; bricoler ce qu’on a récupéré, rénover son logement, réparer sa voiture ou celle des autres contre un peu d’argent ; s’occuper d’un jardin pour récolter ses propres légumes… Autant d’activités qui sont immédiatement orientées vers la satisfaction de besoins des proches et dont l’inscription spatiale se situe dans celui du vécu quotidien (lieu d’habitation, quartier).

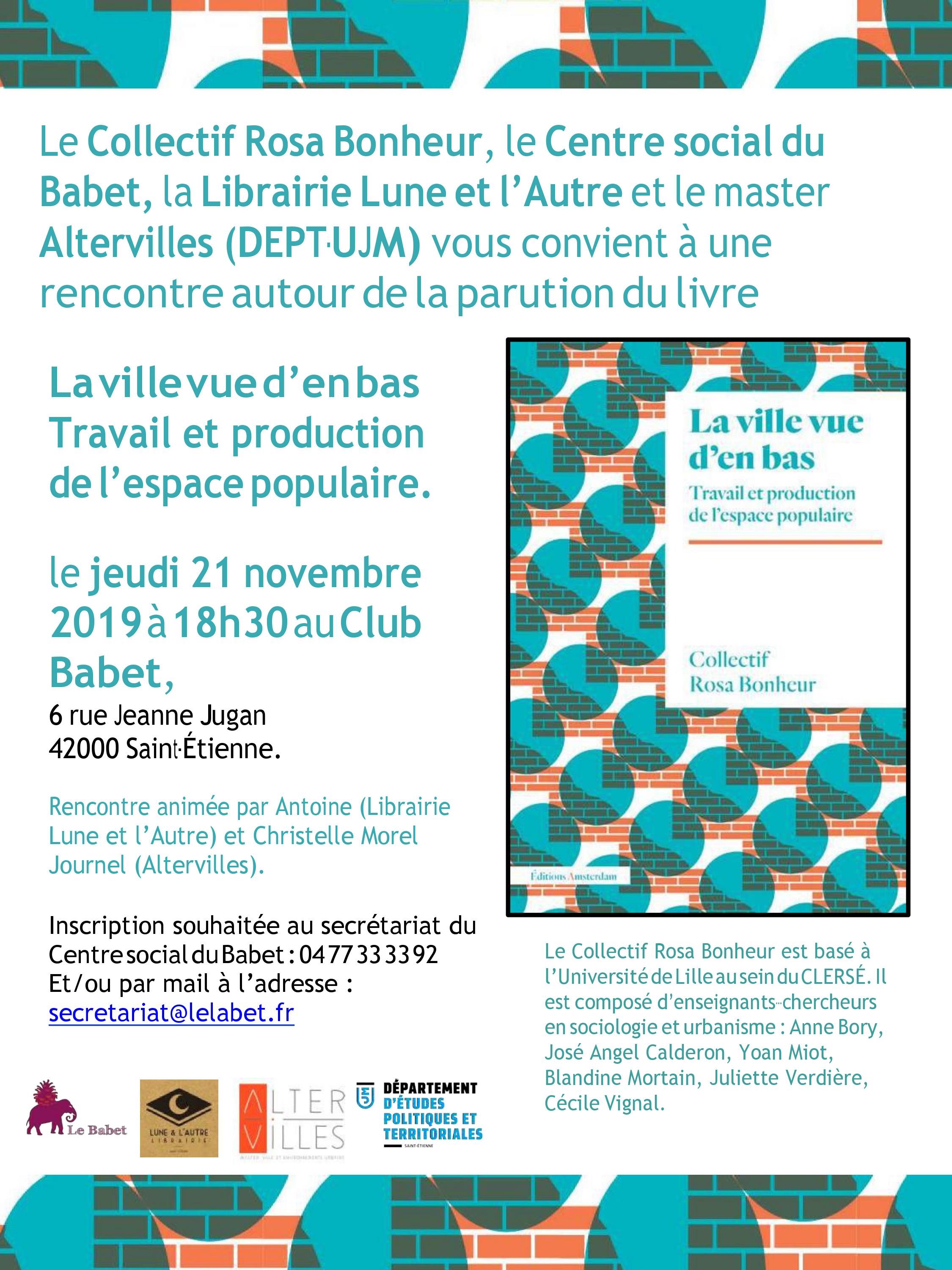

Le Collectif Rosa Bonheur s’est consacré depuis 2011 à l’analyse sociologique de l’organisation de la vie quotidienne dans les espaces urbains désindustrialisés. Il est composé de Anne Bory, José-Angel Calderón, Yoan Miot, Blandine Mortain, Juliette Verdière et Cécile Vignal.

En guise de mise en bouche, une interview du collectif ici : [1]

Compléments d'info à l'article